Fragen wir doch mal Herrn Schiller

Ach, das Spielen – wie habe ich es doch geliebt! Als junger Mann konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Nächtelang spielten wir Karten, und so manchen Einfall zu einem Gedicht habe ich auf einer Spielkarte notiert. Später dann, als ich bei Caroline und Charlotte – meiner späteren Frau und ihrer Schwester – ein und aus ging, da liebten wir es, zu dritt Blindekuh zu spielen. Oh, das hatte einen leicht frivolen Reiz, den ich nicht leugnen kann und auch nicht leugnen möchte. Doch, zu meiner Zeit im späten 18. Jahrhundert spielten alle. Und die anzüglichen Spiele schätzten wir am meisten.

So gesehen ist es merkwürdig, mich zu fragen, ob etwas dagegen einzuwenden sei, dass erwachsene Menschen spielen. Gewiss nicht, kann ich nur sagen, denn – wenn’s erlaubt ist, dass ich mich an dieser Stelle selbst zitiere – der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Damit wäre eigentlich auch schon die Antwort auf die mir gestellte Frage ausgesprochen. Doch ganz so leicht will ich es mir nicht machen. Schon als ich im Jahre 1792 diese Worte schrieb, haben sie nur wenige verstanden. Deshalb scheint es mir geboten, in groben Strichen darzulegen, was das Spielen mir bedeutet – und von welcher Art des Spiels ich denke, dass es unbedingt zu einem guten Menschenleben nötig ist.

Diese Klärung scheint mir deshalb angezeigt, da zu mir vorgedrungen ist, welche Spiele es euch heutzutage vornehmlich angetan haben. Nicht mehr ‚Spiele‘ pflegt ihr sie zu nennen, sondern ‚Games‘ – was klug ist, da die ‚Games‘, die ihr für Spiele haltet, eben nicht das sind, woran ich dachte, als ich schrieb, der Mensch sei überhaupt nur da ganz Mensch, wo er spielt. Warum? Ich will es euch sagen. Die Antwort steht im selben meiner Briefe über die Ästhetische Erziehung des Menschen: Der Mensch soll nur mit der Schönheit spielen. Doch davon kann ich bei den meisten ‚Games‘ nichts entdecken.

Ich fürchte meine These muss erläutert werden. Was hat es mit der Schönheit auf sich, dass ich sage, sie allein sei ein würdiger Gegenstand des Spielens? Nicht wollte ich damit sagen, dass Spiele hübsch anzuschauen oder anzuhören sein sollten. Nein, wenn ich vom Schönen spreche, meine ich etwas anderes: dasjenige, was den angenehmen Eindruck erweckt, gänzlich in sich selbst zu ruhen; und zwar so, dass ich, sofern ich mit dem Schönen Umgang pflege, ebenso ganz in mir ruhen kann. Was aber ist es, dass so in sich selbst zu ruhen scheint? Etwas, das um keines äußeren Nutzens willen da ist, sondern ganz sich selbst genügt. Denken Sie dabei an eine schöne Musik. Für Ihre Arbeit ist sie unnütz. Sie befriedigt kein Bedürfnis. Sie folgt keinen äußeren Zwängen und Gesetzen. Sie ist einfach nur sie selbst. Und eben deshalb ist sie schön.

Und bedenken Sie: Wir sagen nicht zufällig, Musik werde gespielt. Musizieren ist ein Spiel, ebenso wie Bridge oder Fußball oder auch Monolopy. Schön sind solche Spiele, weil sie zweckfrei und für das Alltagsleben nutzlos sind; und weil Sie als Spieler gänzlich frei sind, wenn Sie in die Spielwelt eintauchen. Sie folgen dabei weder Ihren wirtschaftlichen Interessen, noch dienen Sie der Befriedigung Ihrer Bedürfnisse. Sie können sich ganz in das Spielgeschehen einlassen, darin aufgehen, sich selbst vergessen – und sich genau deshalb frei und wirklich menschlich fühlen. Diesen Zauber sollten Sie nicht preisgeben, nur weil irgendjemand sagt, es zieme sich nicht, als Erwachsener zu spielen.

Allein, der Zauber, der ein Spiel zu einer Zeit oder zu einem Ort der Freiheit macht, wird sich nur entfalten, wenn das Spiel tatsächlich schön ist: wenn es nicht verdorben ist durch Intentionen; oder dadurch, dass es die Grenze zwischen Spiel und Alltag überschreitet. Das aber ist etwas, das mich an den ‚Games‘ von heute stört, denn wahrlich: Diesen Spielen fehlt zumeist die Schönheit, die die Spieler innerlich befreien würde. Vielmehr legen sie den Spielern unsichtbare Fesseln an, machen süchtig, weil sie Lohn, Gewinn oder Profit verheißen. Zweckfrei sind sie dann nicht mehr, stattdessen führen sie zuweilen in die Spielsucht; nämlich dann, wenn sie immer weiter gehen, immer neu dazu verführen, dran zu bleiben. Spiele ohne Ende, Spiele ohne Grenze. Solche Spiele sind nicht schön, denn nie ruhen sie in sich. Und so finden auch die Spieler, die sie spielen, keine Ruhe. Deshalb warne ich vor allen ‚Games‘, die nie ein Ende finden. Solche Spiele sind verderblich. Lieber greift zum Kartenspiel oder spielt miteinander Blindekuh. Und wenn es dabei einmal frivol zugehen sollte, liegt darin doch eine Schönheit, die ihr niemals findet werdet, wenn ihr nur noch vor euren Computern ‚spielt‘.

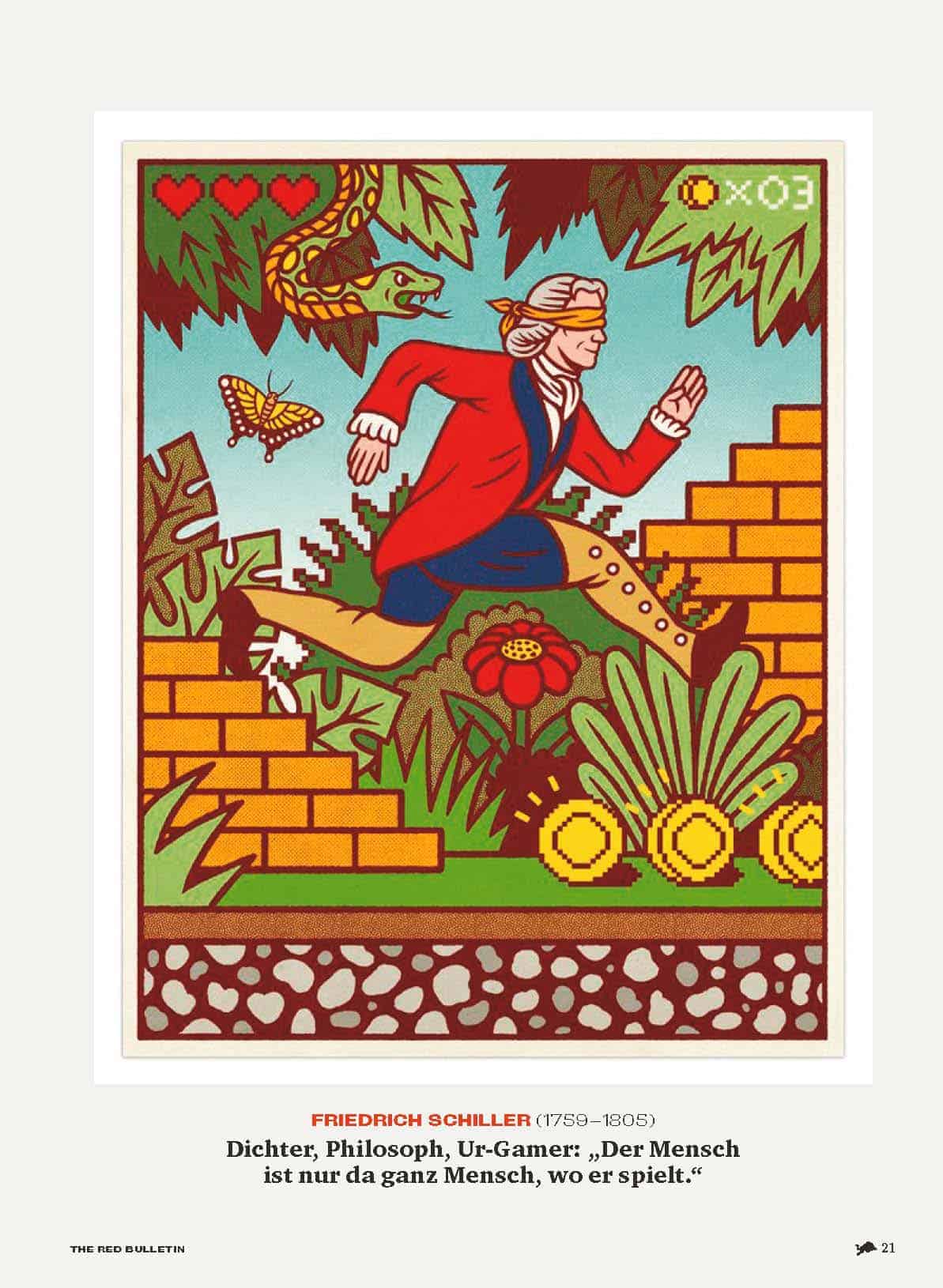

Friedrich Schiller (1759-1805) ist den meisten als Dichter und Dramatiker bekannt. Tatsächlich aber verdanken sich seiner Feder eine Reihe bedeutender Schriften zur Theorie von Kunst und Schönheit. Mit ihnen wurde er zum Wegbereiter der Romantik, deren Vordenker sich vor allem von seinen in den Briefen über die Ästhetische Erziehung des Menschen vorgetragenen Gedanken über die Bedeutung des Spielens inspirieren ließen. Mit seiner These, der Mensch sei nur da ganz Mensch, wo er spielt, wurde Schiller zudem zu einem Pionier der Lebenskunst-Philosophie des 20. Jahrhunderts.

DER CLUB DER TOTEN DENKER – Friedrich Schiller über das Spiel

Die größten Denker aller Zeiten beantworten Fragen unserer Gegenwart, übermittelt durch den Philosophen Christoph Quarch.

(Aus meiner Kolumne bei der Zeitschrift Redbulletin.at)

Buchtipp hierzu: Rettet das Spiel. Weil Leben mehr als funktionieren ist. (Link führt zum Thalia-Shop).